打ち抜き井戸を掘ろうと思う。(2本目)

1本目は2020年12月に掘った。

水量もボチボチあって問題ないのだが、

残念ながら微量に濁りがある。

魚の飼育のための水なので微量の濁りなど問題ないのだが、

どうせならきれいな水がたっぷり出るほうがいい。

というわけで、

2022年10月24日(月)

井戸掘りを開始した。

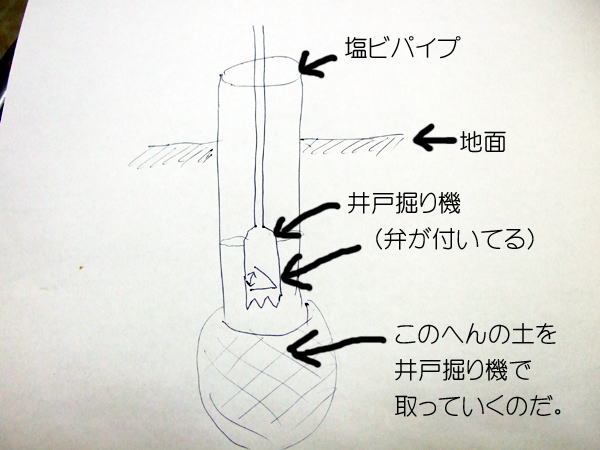

やる事は前回と同じ、こんな感じ。

前回は初めての事ばかりの手探り状態だったので写真などを撮る余裕すらなかったが、

今回はやる事は分かっているし、特に急がないのでのんびりやっていこうと思う。

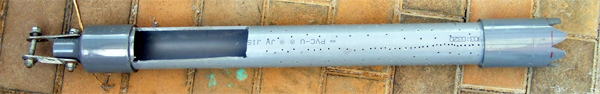

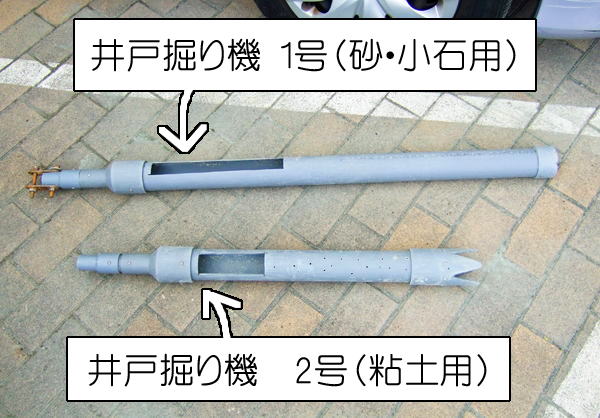

まずは井戸掘り機を作る。以下が完成形。

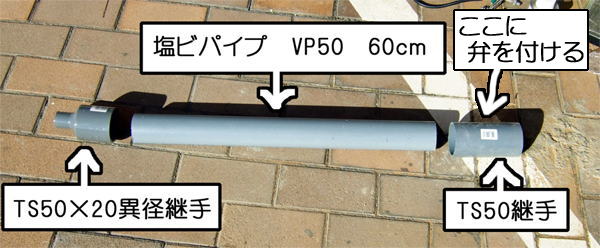

材料はこんな感じ。

井戸掘り機の先端に弁を付ける。

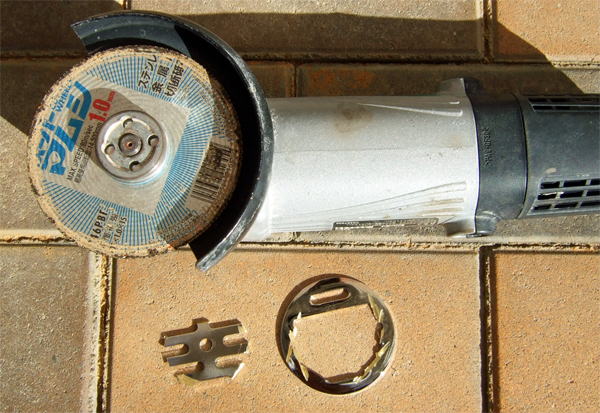

弁の作成。

排水用の皿、59ミリを加工する。

サンダーで点線部分をカットした。

ゴムシートの厚さ3ミリ。

前回、最初2ミリ厚でやったら薄すぎてめくれてしまって使い物にならなかった。

3ミリ厚にしてみたらいい感じだった。

以下の感じで弁を作った。

ナットは取れると大変なので接着剤で固定した。

井戸掘り機先端のTS継手は長すぎるので2cmカットしてさらにギザギザに加工した。

井戸掘り機先端に弁が入った状態。

これで井戸の底をグリグリドンドンすれば土などが井戸掘り機に溜まっていく仕組み。

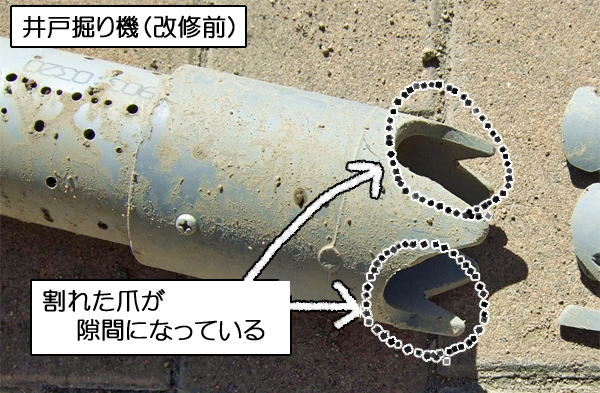

前回に作った井戸掘り機はこれ。分解して捨てちゃったけど。

前回から改良した事は、

井戸掘り機1号の先のギザギザ部分をDV継手(薄い)で作ったため、使っているうちに欠けてしまった。

今回のはTS継手(厚い)を使った。

それ以外の構造は今回も同じ。

捨てずに保管しておけば良かったと後悔した。

--------------------

井戸掘り機が完成したので井戸掘り開始。

まずは場所を決めてインターロッキングブロックを取る。

複式ショベルを使って掘っていく。

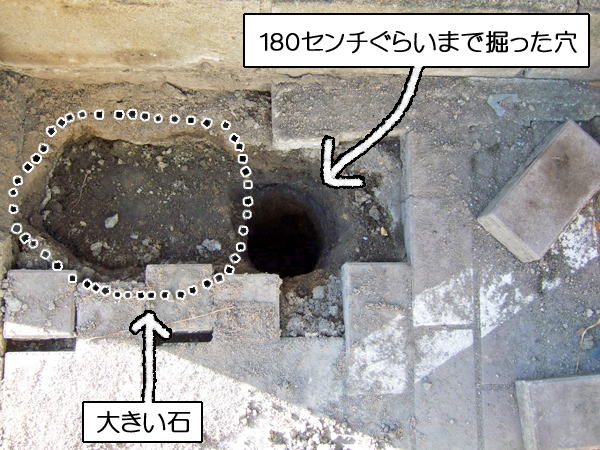

開始早々に大きな石が出てきた。

取ろうと思えば取れるだろうけど、すぐ横を確認したらいけそうだったので場所をほんの少しずらす事にした。

複式ショベルでどんどん掘る。

深さ80センチぐらいまではこれで掘れた。

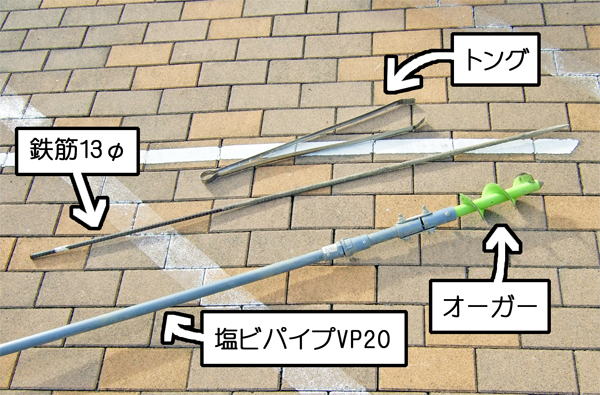

複式ショベルが使えなくなってからは以下の道具を使って掘り進めた。

鉄筋を挿しまくって土を柔らかくしてからオーガーで土を掘り出す。

石や瓦がそこそこ出てくるのでトングで取り出す。

鉄筋は以前に池を作った時に余ったやつ。

トングはバーベキューで使ってるやつ。

オーガーは2年前の井戸掘りした時に買ったやつ。

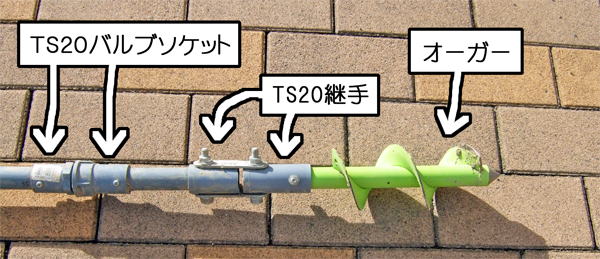

オーガーは塩ビパイプVP20に以下のように接続している。

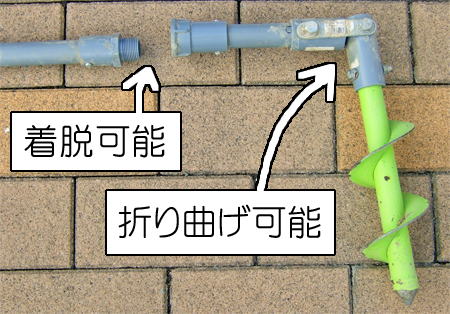

オーガーは継手のところで折り曲げる事ができ、

バルブソケット(ねじ)で塩ビパイプを延長したり、

オーガーと井戸掘り機を簡単に取り換えたりできるようにしている。

折り曲げれる事で鞘管から抜く時にかなりラクになる。

深さ1.5メートルぐらいまでは瓦とか握りこぶし程度の大きさの石がたくさん出た。

鞘管を挿してしまうと、こういうのを掘り出すのに手こずるので、

行けるところまで今のやり方で進める。

--------------------

180センチほど掘り進んで水も出てきた。

そろそろ鞘管の準備を始める。

2メートルの鞘管(VU100)を用意した。

厚さは3.1ミリ。

先端にはDV継手を付け強度を上げる。

先端から1メートルまでは2ミリの穴をたくさん開けた。

水は先端から入るのだが、この小さな穴からも入っていく。補助的なやつ。

この先端もギザギザにしたほうがいいという説もあるが、

個人的にはあまり意味がないというか、

いらん事して強度を下げるほうがトラブルの元の気がするのでこのまま使う事にする。

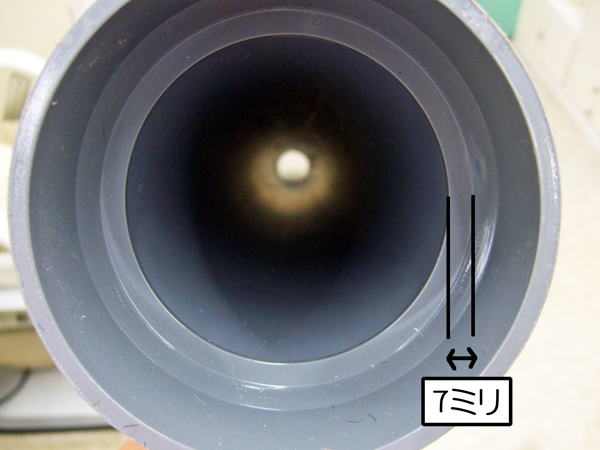

このDV継手の中央の仕切りなんだが、出っ張りが7ミリぐらいある。

塩ビパイプVU100の厚みが3.1ミリなので、ちょっと出っ張りすぎじゃね?

ここはこれから井戸掘り機などが、かなりの回数往復する場所なので、

井戸掘り機のちょっとした出っ張りとかネジとか、そういうのが引っかかったらトラブルの元だろうと思う。

塩ビの厚さが3ミリちょっとなので、つまり3ミリ程度は無駄な出っ張りになる。

トラブルの元はできるだけ排除しようと思う。

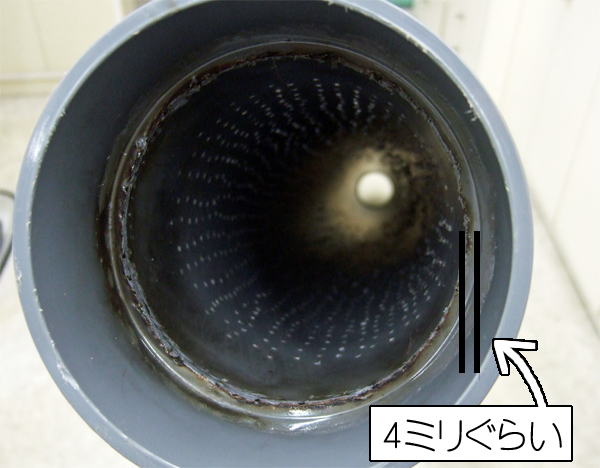

ガスバーナーで柔らかくしてハサミでちぎり取って、

やすりを使ってなじませてみた。

出っ張りが少なくなっていい感じ。

2022.10.31(月)

オーガーと井戸掘り機を使って180センチぐらいまで穴を掘った。

底にはすでに水が溜まっている。

準備していた先端に多数の小穴を開けた塩ビ管VU100を入れた。

少し押し込んだらすんなりここまで入った。

鞘管を挿したとたんに取れる砂の量が増えた。

井戸掘り機からあふれるぐらい砂が入って上がってくる。

おそらく井戸掘り機を上下に動かしたときに、

鞘管があったほうが砂がよく巻き上げられ回収率が大幅に上がるのだろう。

深さ280センチぐらいまではかなり順調に掘り進んだ。

フカフカした感じのきれいな川砂のようだ。

最初の2メートルが入りきった。

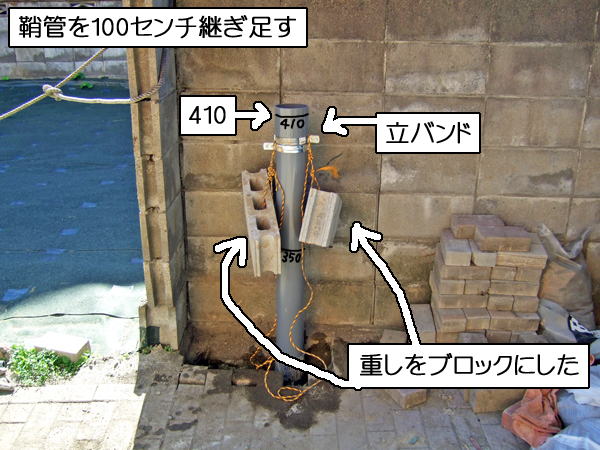

鞘管(VU100)を接着剤で継ぎ足した。

立バンドを取り付けて、オモリをぶら下げる。

鞘管を無理に押し込まなくても自然に入っていく。(状況次第だが)

280センチ付近で地層が変化した。

ものすごく硬く感じる。

灰色で粒子が細かい砂に小石が混じる。

5センチ前後の石が毎回2つ3つ入ってくる。

井戸掘り機を強めにグリグリガンガンしていたら先端が割れて無くなった。

あえてそこまで尖らせずに作っていたのだが、強引にやりすぎたようだ。

作り直すのも面倒なのでそのまま継続して使っていたら、

さらに先端がもう1カ所折れてしまった。

壊れた先端は穴の底にある状態だが、

いつか回収できるだろうと思っていた。

意外と早く、割れてから10回以内に回収できた。

3メートルまで入ったので、また1メートルを接着剤で継ぎ足した。

重しをより重さのあるブロックに変更した。

井戸掘り機で取れる砂の量が減った気がする。

割れた爪の隙間が大きく、そこから漏れているのではないかと思う。

作り直そうかなとも考えたが、

致命的に壊れたわけではないので改修で対処した。

今後この仕様で不都合があれば作り直そうと思う。

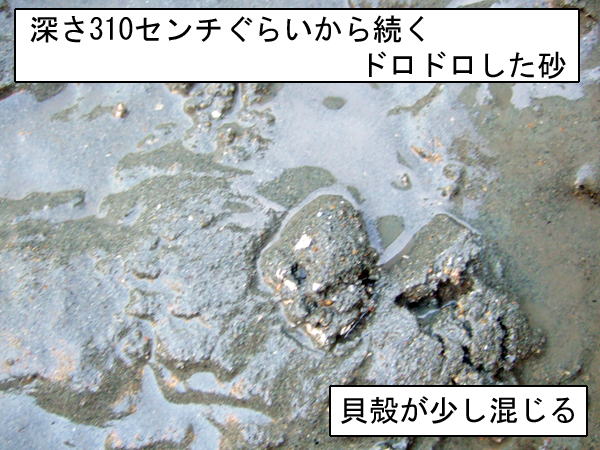

深さ310センチで灰色の砂(粒子の細かいドロドロの液状に近いやつ)になった。

おそらくこれは「シルト層」っていう、砂と粘土の中間のやつだろう。

井戸掘り機でも灰色の水とカレースプーン1〜2杯程度の灰色の砂が上がってくるぐらい。

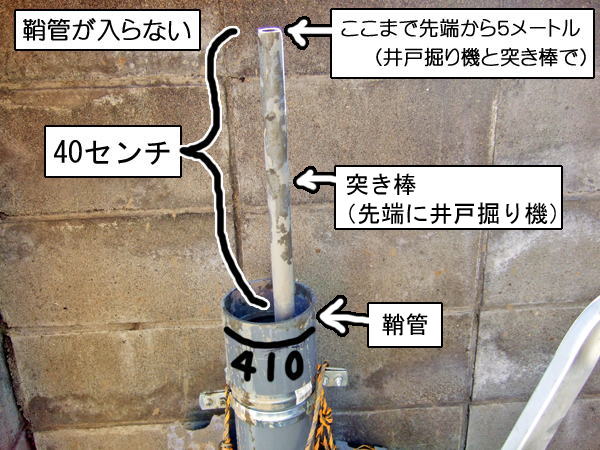

この時、わずかずつ砂は取れていくものの、鞘管が入らない状況になった。

この写真の時点で、鞘管の先端より50センチ深いところを掘っている状況だ。

鞘管を押し込んでも上に乗って踊ってみても少しも入る気配がない。

人によっては大きいハンマー(カケヤ)で叩きこむらしいが、

壊れたら困るし、そもそもそこまで大きいハンマーは持っていない。

先端が何かに引っかかっているのか?

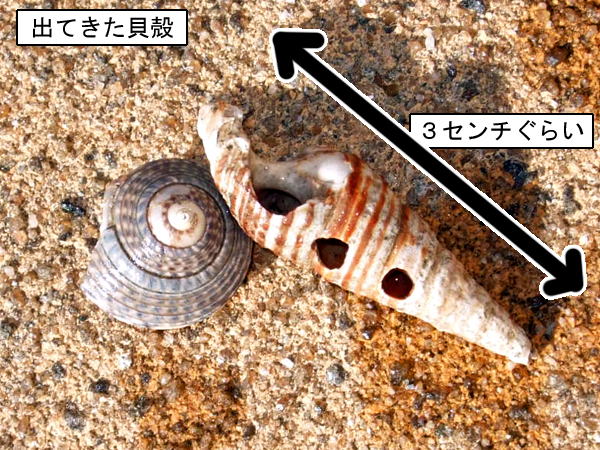

貝殻のかけらが少し出てきているので、そういうのが引っかかっているのかもしれない。

割れずに出てきた貝殻

3回ぐらい井戸掘り機で砂を掘ったら鞘管の上に乗ってグイグイ押し込む。

これを延々30分ぐらい繰り返していたが反応なし。

いつか引っかかっているものが底に落ちてくれるはずと信じて続ける。

と、上に乗って力を込めた途端にヌプっとした感じで気持ちだけ入って、

「きたかっ!」と思ったら一気にヌプヌプヌプと70センチ入った。

最高に気持ち良かった。

2022.11.7(月)

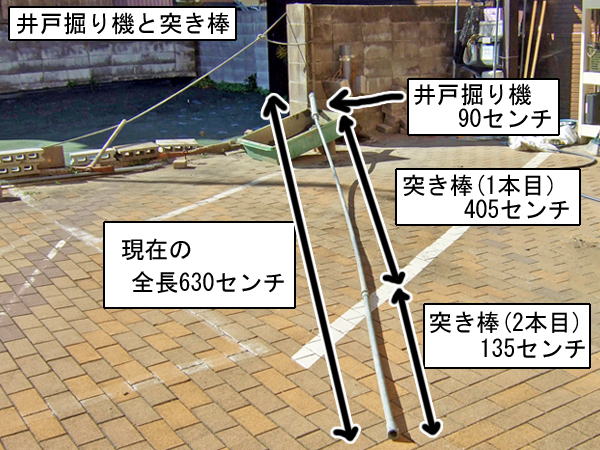

鞘管が長くなると当然井戸掘り機も長くなる。

現在全長630センチ。長いと大変だ。

取れている砂に大きな変化は見られない。

灰色で粒子の細かい砂というか粉というか。

一度に取れる量が少ない。

毎回ペットボトルのキャップ1杯2杯程度しか取れない。

あとはドロドロの水。

心が折れそうだが、地道に少しづつ掘っていった。

鞘管を押し込んで、追加して。

このあたりで、現在出ている砂を取るコツを掴んだ。

一度井戸掘り機で砂を取ったら15分ぐらい放置しておくと、

穴の中のドロドロの水の重たいのが底に沈殿するようだ。

一度掘ってはしばらく放置しておく事を繰り返した。

他の用事をしながらこの方法で、掘っていった。

2年前と比べ、今回は鞘管を押し込むのに苦労している。

2年前に掘った時は、パイプの上に乗ってグイグイすれば、少しずつ入っていったのだが、

今回は同じ事をしてもなかなか入っていってくれない。

最初からずっとてこずっている。

前回は鞘管にVU75を使ったが今回はVU100を使っている。

側面の接地面積が3割増えているので、

そのぶん抵抗が大きくて入らないのかもしれない。

途中でコンクリートブロックで叩いて無理やり押し込んだりしているが、

今回はそれでも入っていってくれない。

この写真の時は井戸掘り機トータル長さ685センチだったので、

鞘管の下65センチを掘っている状況だ。

なんとか鞘管を押し込みたい。

井戸掘り機を使う間隔を開ける作戦もまどろっこしいので、

鞘管の底までホースを突っ込んで水を注入。

粒子の細かい泥が外に排出されれば、

重たい砂が底に溜まりとれるんじゃぁないかなと思ったんだが。

案の定、まわりは大惨事になった。

狙い通り、取れる砂は今までのとは違うが、

取れる量は少ないので作業効率が上がったとは言えない。

ただ、今までの心折れ気味の閉そく感が無くなってテンションが上がった。

これで日没終了だが、次回のやる気が出た。

2022.12.15(火)

鞘管が全く入らないので、アマゾンでカケヤを購入した。

カケヤで叩き込んだ。

足で押し込んでも入らなかったのに、カケヤだと少しずつ入っていく。

ただ、ドンドンと音がかなりうるさい。

かなりやかましく叩いたのに成果は30センチほどしかないが、これしか方法がない。

鞘管は全然入っていかないが、砂は順調に取れている。

深さ6メートル付近で今までより若干粗めの砂になってきた。

目指すのは砂礫(されき)層。砂と小石の層だ。

もう少し粗くなってくれたらいいのだが。

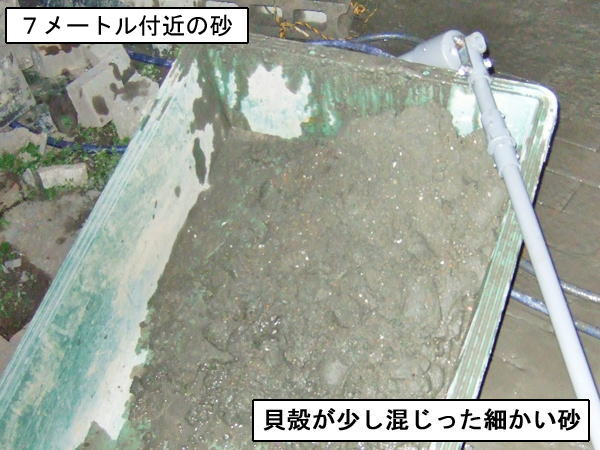

掘ってはカケヤで叩くのを繰り返して鞘管7メートルに到達した。

鞘管は7メートルまで入った。

このへんになると掘っている時間より叩き込んでいる時間のほうが長い。

もっと叩き込みたいのだが、日没になり騒音は近所迷惑になるのでやめておく。

取れる砂はほとんど変化がない。

少し貝殻が混じる。

2022.11.21(月)

ついに3本爪になってしまった。

ズゴックと名付けよう。

ボロボロで朽ち果てる手前といった状態。

なんとか最後まで持ちこたえて欲しい。

これが最初の状態。爪は7本。

鞘管を1メートル継ぎ足し、合計8メートルになった。

これが埋まり切ったぐらいで井戸掘り完了となる予定。

あと少しだ。

突き棒の長さは井戸掘り機と合わせて10.25メートル。

カケヤで叩く時は当て木として、捨てる予定のまな板を使っていたが、

衝撃に耐えきれず粉々になってしまった。

古い木材を使って当て木2号を作成した。

鞘管にぴったりハマるので思い切り叩くことができる。

鞘管を1メートル叩き込んだあたりでボロボロになってしまった当て木2号。

叩くたびに木片が砕け散る状態だ。

限界がきた。

ありがとう当て木2号。

木材を購入し、当て木3号を作成した。

当て木3号が完成したところで日没終了とした。

取れる砂には何の変化も見られない。

灰色の砂に若干茶色の砂というか粒が入る感じ。

2022.12.5(月)

鞘管が8メートルまでなんとか入ったが、

そこからまったく入らない状態になった。

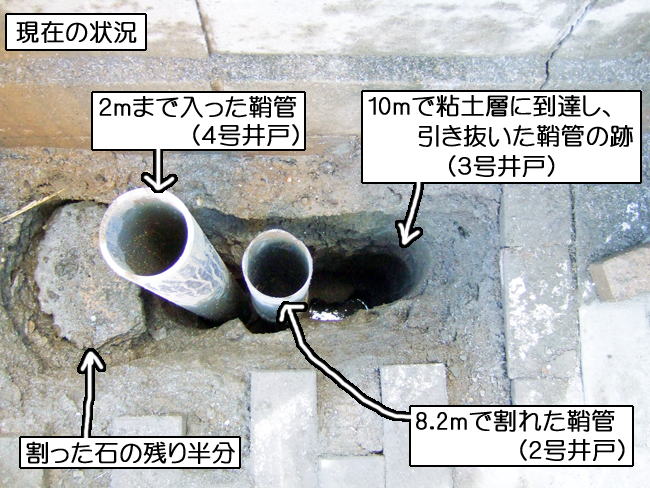

現在の状況は、鞘管は8メートル入っているが、

井戸掘り機の先端は9メートルに到達してる。

前回に掘った時に9〜10メートルぐらいで粘土層があったはずだ。

なのでこの鞘管が入りきったところで終了としようと思う。

井戸掘り機で掘り進めるのではなく、

穴を広げるイメージで砂を取っていく。

取れる砂は理想とは違い、灰色の砂にやや粗い茶色の砂が混じる感じだ。

ホントはこの茶色の砂とか小石が多い地層で終わりたいのだが、

一旦ここで完了して様子を見てみる。

出る水の量が少なければあと数十センチ掘り下げようと思う。

カケヤでガンガン叩き込んで、砂を取るのを繰り返していたのだが、

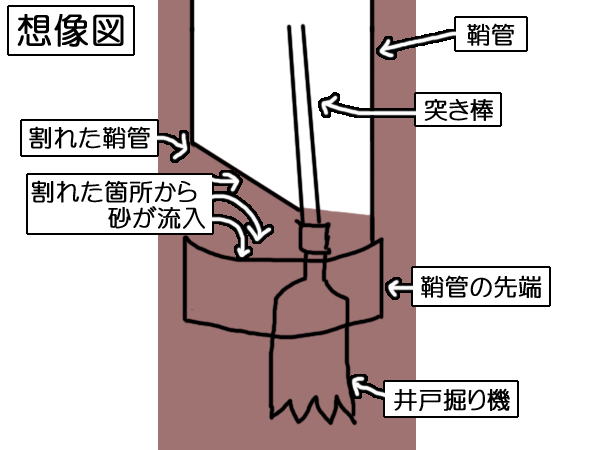

突き棒が何かに引っかかって抜けなくなってしまった。

30分ほどどうにかならないかと試行錯誤してみたがどうにもならない。

状況から、鞘管の先のほうが割れて、

それに井戸掘り機が引っ掛かっている状態だろう。

無理やり引っ張っても井戸掘り機の回収は無理だろう。

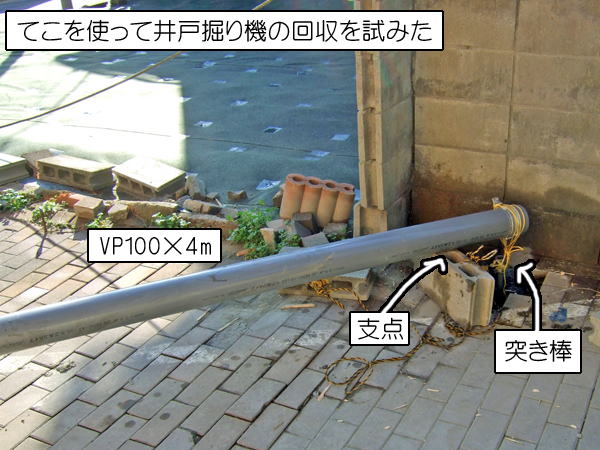

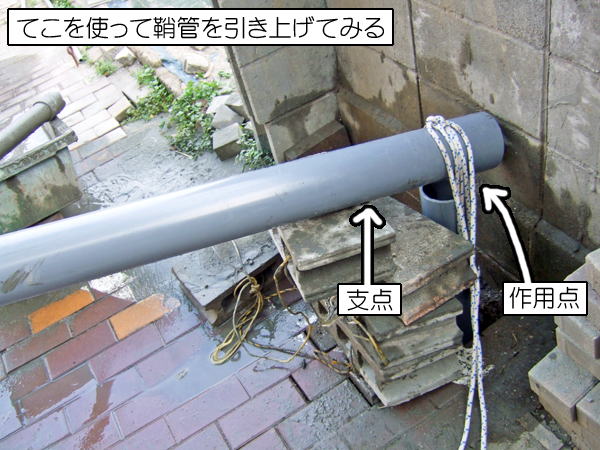

一応、てこを使って引っ張ってみたが、取れる気配を感じない。

どうにか井戸掘り機と突き棒を回収したい。

地面から突き出た鞘管は邪魔になるので、根元からカットした。

回りに散らばってる木片は当て木の破片、色くずみたいなのがカットした鞘管の削りカス。

突き棒をネジのところで外して、回収は後日に考えることにする。

一応、現状でも井戸として使えるはずなので現状維持で保存しておく。

何か硬くて長い棒を探して(単管とか)、

てこを使って回収にチャレンジしてみようと思う。

運良く壊れた鞘管がもっと壊れてくれれば井戸掘り機まで回収できるのだが、

どこが壊れるかはやってみないと分からない。

ここまでやって「ダメでした〜。残念」とは言いたくない。

この失敗を活かし、この横でもう一度、一から井戸掘りをやる。

2022.12.13(火)

塩ビパイプVP100を購入した。

VU100は厚さ3.1ミリ、VP100は厚さ6.6ミリ。

やはりVP管は厚くて安心感がある。

ホームセンターだと取り寄せになるのと高価なので前回は使わなかった。

井戸掘り機を回収したい。

てこを使って突き棒を引っ張ってみた。

残念ながら井戸掘り機は回収できなかった。

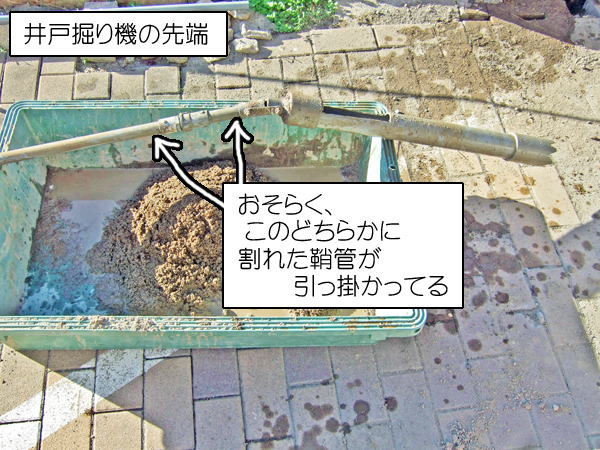

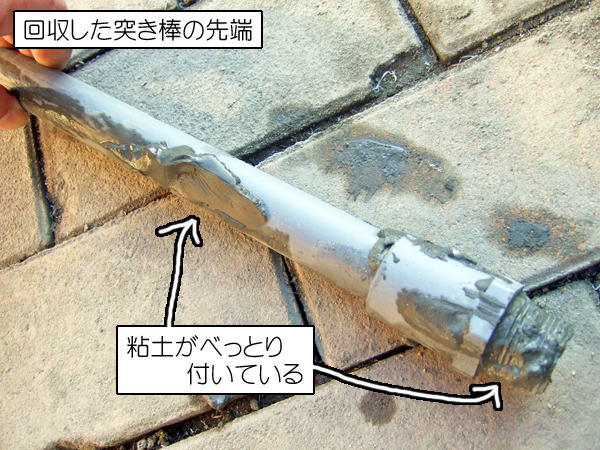

でも突き棒は全部回収できたので良かった。

井戸の底に井戸掘り機が眠っていることに目をつぶれば、

普通に7mの井戸として使えるはずだ。

回収した突き棒の先端を見ると、

粘土がねっちょり付いている。

井戸掘り機で掘っているときは気付かなかったが、

ひょっとすると、粘土層まで行ってしまっているのかもしれない。

今回、鞘管8,4m、突き棒9mのあたりでのトラブルと粘土なので、

次は7m辺りを慎重に観察しながら掘って、

適当なところで終わろうと思う。

〜〜〜〜〜〜〜〜

3本目の井戸掘りを始める。

まずは井戸掘り機を作った。

3号機より10センチ長くした。

先端は7本爪で折れてしまったので5本爪にした。

これなら折れずにいけるだろう。

やる事は前回と同じなので省略する。

場所は10センチほど離しただけ。

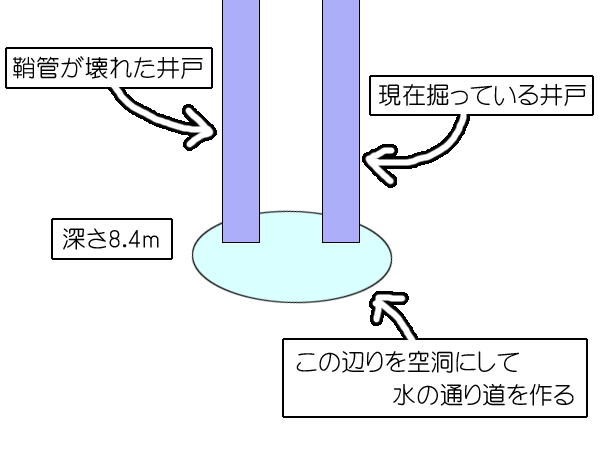

今回の井戸と前回の井戸を併用する可能性も考え、

なるべく近くにした。

2mほど掘って鞘管を立てる。

今回の鞘管はVP100。

1本目は4mのものを2.8mと1.2mに切って、長いほうを使った。

先端には継手を付けた。

今回は先端1mに2ミリの穴を多数開けたが、今回は開けなかった。

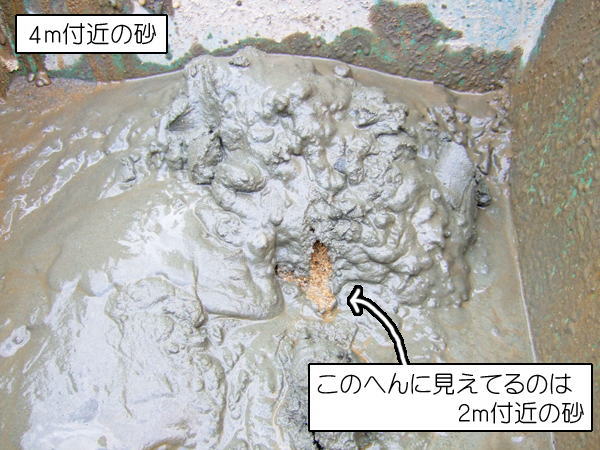

2m付近の砂はきれいだしフカフカだ。

こういう層にある水が欲しいのだが、

今まで掘った中で3m〜10mではこういう砂の層は無かった。

2022.12.20(火)

前回は井戸掘り機の先端が壊れたので、

今回は慎重に掘ったが、小石の層は10センチとか15センチとか、かなり薄い層らしく、

あっという間にその下の細かい砂というか泥の層になった。

最初の280cmが入ったので、残りの120cmを継ぎ足した。

泥と粒の小さい砂の層を掘る。

泥の層は砂を取るというより、井戸掘り機で泥をかき回して、

すぐに鞘管を押し込む感じで進めた。

前回はなかなか鞘管が入らず苦労したが、

今回は割とすんなり入っていく。

不思議だ。

鞘管がすんなり入ってくれるので、

この泥と砂の層をかなりあっさり通過することができた。

その後は順調に細かい砂の層を掘り進み、

鞘管4mが入りきった。

拍子抜けするぐらい順調に掘り進めている。

カケヤは一切使っていない。

足で押し込むだけで入っていく。

細かい砂の層が続く。

2m付近のきれいな川砂がちらっと見えているが、

比較すると違いがよく分かる。

前回は鞘管1mずつを継ぎ足していったが、

今回は4mの塩ビパイプを3つに切断し、133センチずつ継ぎ足す事にした。

4mを超えてきて、取れる砂が変化した。

やや明るい茶色の砂だ。

これからこの感じの砂の層が深さ9mぐらいまでは延々と続くはずだ。

どこで掘るのを止めるか悩む。

横にある鞘管が折れた井戸と同じ深さにすれば、

より多くの水量が確保できるのではないかと思っている。

こういうイメージ。

ただ、失敗した時に回収した突き棒にべっとり粘土が付いていたことを考えると、

8〜9辺りに粘土の多い層があるような気がするので、

手前でやめておくほうがいいかもしれない。

2022.12.26(月)

ずっと掘り続けているが8mまで良さそうな地層がない。

ずっと細かい砂と粘土の混じった地層が続いている。

8mのあたりでかなり硬い地層になった。

固まりかけたモルタルを削っているような硬さだ。

延々とこの層が続いた。

こんな硬い地層に水は無い。

どこかで含水層が見つかればそこで終わろうと思いながら掘り進めていたのだが、

1m掘っても同じ層が続く。

前回の2号井戸はこのあたりで鞘管が割れたが、

そりゃあこんな硬い層で無理やり叩けば割れるのは納得だ。

9.5mで小石が出てきた。

小石の大きさは大きいもので小指の爪ぐらい。

理想的な礫層だと思う。

硬い層になってから小石が出るまで苦労したが、

この小石の層なら水は取れるはずだ。

ようやくいい地層にたどり着いた。

この地層がそれぐらい続いているのか見極めながらいいところで終わろうと思う。

ところが、

小石の層はわずか数センチで終わってしまい、

粘土の層になってしまった。

井戸掘り機の先端に粘土がねっちょり付着している。

やっちまった。

粘土層まで来てしまった。

結局ここまで10m掘り進めてきたが、

理想の砂礫層など無かった。

前回、2年前の1号井戸はこのまま粘土層を突っ切り掘り進め13.5mまで掘ったのだが、

現在水は取れているがほんの少し濁りがあり、水量も少ない。

それが気にくわないので今回のチャレンジをしたのだ。

このまま掘り進めても1号井戸と同じことになる。

まとめると、

1号井戸は13.5mで水は出ているが水量が少ないのと若干の濁りがあるので不満、

2号井戸は9m付近で鞘管が割れて失敗、

3号井戸は10m付近で粘土層に到着してしまって失敗、

という残念な結果となった。

せめて鞘管の一部でも回収したい。

現在の鞘管の長さは9.4mになっている。

せっかくのVP100なので途中の接続部分で折れるとは思うが、

なんとか数メートルでも回収できたらいいな。

と思っていたが、

意外と接続部分の接着がしっかりしており、

ゆっくり折れる事なく引き上げられている。

この感じだと全部回収できそうな気がする。

133センチ×2本分を回収できたところで日没となった。

残りは来年とする。

2023.1.3(火)

新年あけましておめでとうございます。

1日かかって9.4mの鞘管を抜いた。

かなり大変だったが全部回収できてよかった。

横にある鞘管が壊れたのも抜けるかなと思ってやってみたが、

あっさり最初の接続部分で取れてしまったのでそっと元に戻した。

2023.1.4(水)

新たに1から井戸掘りをしようと思う。

といっても深さ3mほどの超浅井戸だ。

このあたりの旧家にはどこも井戸があり、

聞いてみると大抵深さは「3mほど」との事。

自分が掘ってみた感じだと2.8mあたりに含水層があるので、

その層の水を取っているのだろう。

浅すぎるので気に入らないが、

その層を過ぎれば10mの粘土層まで含水層らしき層は無かった。

粘土層の下の13.5m付近で少し良さそうな層があり、

現在使っているのだが水量も多くなく若干の濁りもある。

かといってそれ以上の深さを人力で掘るのはかなり大変というか、

ウチの狭い駐車場スペースでの作業は無理だろう。

また近所の人が業者に依頼して16.5mほど掘ったそうだが、

塩水が出たそうだ。

つまり、3mほどにある含水層しか選択肢がないという結論に達した。

〜〜〜〜〜〜〜〜

では、気を取り直して井戸掘りを始める。

場所は最初にやろうとしたが石があったためやめた所。

石が大きいので2つに割ろうと思う。

ハンマードリルで穴を開け、そこにくさびを打ち込み割る。

やる事は単純だが音がやかましい。

正月早々、近所の人ごめんなさいでした。

場所が確保できたらやる事は同じなので省略。

深さ2m付近の砂はほんとにいい砂だ。

この層の水を取るわけだが、

地面から水面まで2m、井戸の底が2.8mぐらいなので、

水深は1m以下になると思う。

鞘管の内径が10cm、半径×半径×3.14×深さで

5×5×3.14×100=7850

鞘管に貯まる水量は最大でも7Lほどという事になる。

水量が足りないと思うので対策として、

鞘管2〜3本を横並びで立てようかと思っている。

これだと鞘管1本よりは大幅に水量を確保できるんじゃないかと。

2023、1、10(火)

4号井戸を掘り始める

鞘管を2mまで入れた。

割った石の残り半分も取り出し、

ここに5号井戸を掘る。

4号と5号は同じ深さにして水量を確保するつもり。

おそらく280cmぐらいになると思う。

5号井戸の途中、

深さ2m付近で石かな?瓦かな?硬いものが邪魔をして掘れなくなった。

瓦ならタガネで割れると思うし、

割れたら井戸掘り機で回収できる。

愛用のタガネが塩ビパイプVP20にぴったり入る。

細かい砂が隙間に入り込んだら抜ける事はない。(2年前に経験済み)

やり投げのように上から投げつけたり、

硬いところに先を当てて後ろをハンマーで叩いたりしたけど、

塩ビパイプがしなってしまうのと、

石だか瓦だかの下の砂が柔らかく、なかなか力が加わらない。

大きな成果は得られなかった。

埋まっている石だか瓦だかを持ち上げたい。

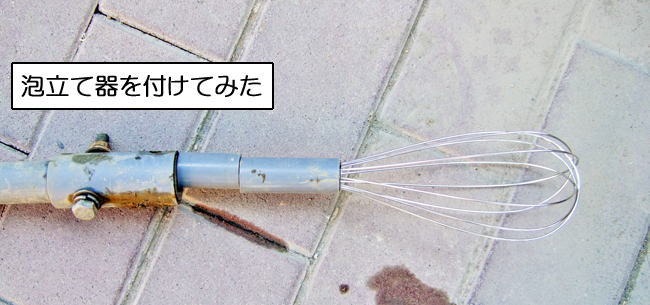

100均で泡立て器を買ってきて取り付けた。

うまくいけば取り上げられるだろうし、

最低でも動かせれたらいいな。

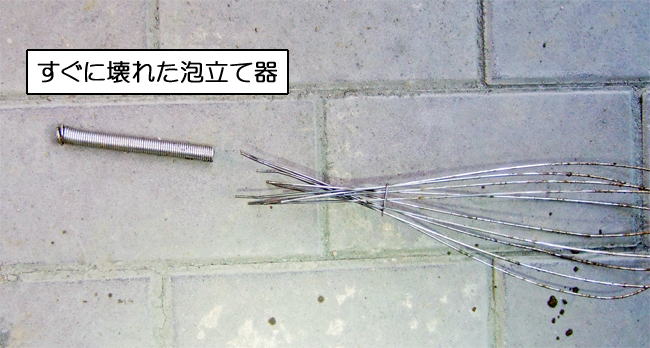

なんとか引っ掛けてやろうとグリグリしていたら、

5分ほどで壊れてしまった。

穴の底に落ちている泡立て器を回収するのが大変だった。

ホームセンターで単管パイプを購入。1700円。

痛い出費だがしょうがない。

単管を目一杯の力で刺しまくって石だか瓦だかを砕く。

最初はカチンカチンした手ごたえが徐々にザクザクした手ごたえに変わってくる。

急に違和感を感じたので確認してみると、

単管パイプに割れた石がガッチリと詰まっていた。

(単管の内径は45ミリ)

これを単管から取り出すのは大変だろう。

タガネで叩いてみたけど割れなかった。

後日にコンクリートドリルで割ろうと思う。

単管を挿してもカチンカチンしなくなったので、

井戸掘り機で回収できる大きさまで砕けたと判断し、

単管から井戸掘り機に変更した。

井戸掘り機で取れた石と瓦の破片。

茶色い石は元は握りこぶしぐらいの大きさだったと思われる。

単管パイプがいい仕事をしてくれた。

2023.1.17(火)

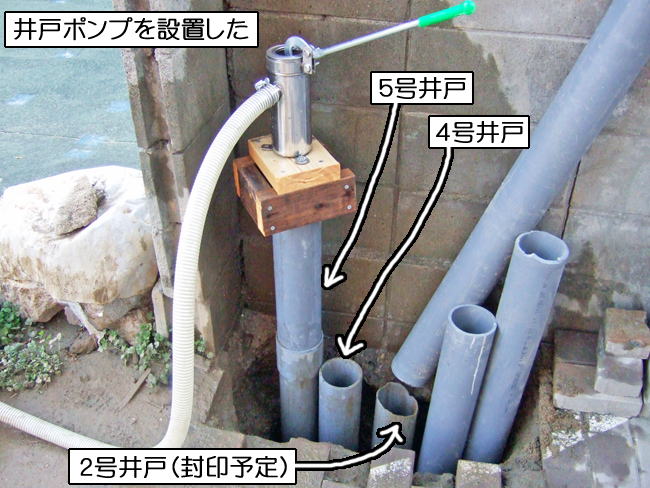

4号5号井戸とも同じ仕様にした。

鞘管の先端が小石の層(260cm付近)まで入ったので掘るのをやめた。

4号5号とも同じ深さで止まっている。

手押し井戸ポンプを設置した。

右のほうの塩ビパイプ3本は置き場がないので挿してるだけ。

この井戸ポンプは安かったが(3000円)、まったく役に立たない。

1回でヤクルト1本分いかないぐらいしか吐出してくれない。

期待はしていなかったが、ここまで役立たずだとは思わなかった。

もし災害で井戸水が必要になったとしても、

ペットボトルに紐を付けて井戸に投げ入れたほうが早いと思う。

2023、2、6(月)

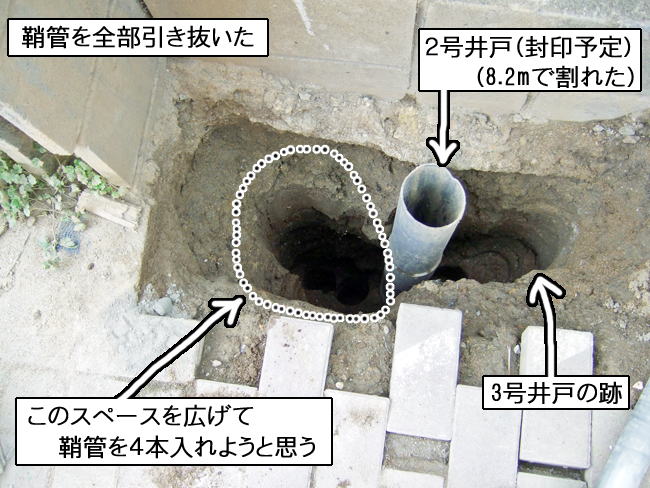

一旦、鞘管を2本とも引き抜いた。

水量が少ないので鞘管の本数を増やして水量を稼ごうと思う。

このスペースなら少し広げてやれば4本の鞘管が挿せる。

同じ長さの鞘管(263センチ)を4本用意した。

4号井戸の長さが263センチだったのでそれに合わせた。

4本とも先端20センチまで2ミリの穴を開けた。

4本まとめて1つの井戸という事で4本井戸。

正式名称は4号4本井戸(よんごうしほんいど)。

まぁ今後5本になるかもしれんし土管になるかもしれんので普通に4号井戸でええか。

この感じで鞘管4本が地面と同じ高さまで入るくらい掘り進める。

川砂の層から砂利の層に変わるあたりで掘るのを止めるつもり。

鞘管の長さが263センチで、

砂利の層が260〜280ぐらいにあると思うので、

ゆっくり確認しながら少しずつ掘っていこう。

とりあえず今日はこの深さで日没終了。